Automatischer implantierbarer Cardioverter und Defibrillator (AICD)

Einleitung

Lange Zeit war der sogenannte plötzliche Herztod ein unentrinnbares Schicksal. Männer und Frauen wurden plötzlich aus dem Leben gerissen, ohne daß man ihnen helfen konnte. Zuerst wurden Antiarrhythmika, d.h. Medikamente gegen Herzrhythmusstörungen entwickelt. Aber die Ergebnisse blieben unbefriedigend, die Anzahl von Patienten mit plötzlichem Herztod sank nur geringfügig ab.

Eine Wende trat erst dann ein, als der Herzspezialist Michel Mirowski einen engen Freund durch plötzlichen Herztod verlor. Dieser Tod ließ ihm keine Ruhe: Er erfand den Defibrillator (im Volksmund „Defi“, in der Fachsprache AICD (Abkürzung für „automatic internal cardioverter defibrillator“).

Der erste Defi wurde 1980 in Baltimore einer Patientin eingesetzt. Inzwischen sind weltweit tausende Patienten mit Defibrillatoren behandelt worden.

Ursache des plötzlichen Herztodes

Der plötzliche Herztod wird nahezu immer durch lebensbedrohliche Herzrhythmusstörungen ausgelöst. Solche Herzrhythmusstörungen treten oft im Rahmen einer koronaren Herzkrankheit auf, die zu Durchblutungsstörungen und damit zu einem Sauerstoffmangel des Herzmuskels führen.

Ein solcher Sauerstoffmangel macht den Herzmuskel nervös und er reagiert dann oft mit den genannten gefährlichen Herzrhythmusstörungen.

Auch an den Rändern von Herzmuskel-Narben (z.B. nach einem Herzinfarkt) oder bei Erkrankungen des Herzmuskels (Kardiomyopathien) können solche Herzrhythmusstörungen entstehen.

Und schließlich können auch (angeborene) Krankheiten des elektrischen Systems des Herzens (z.B. das BRUGADA-Syndrom) oder Entgleisungen der Blutsalze (z.B. Kalium oder Magnesium) tödliche Herzrhythmusstörungen auslösen.

Und nur bei 5% der Patienten tritt Kammerflimmern auf, obwohl sie ansonsten gesund sind.

|

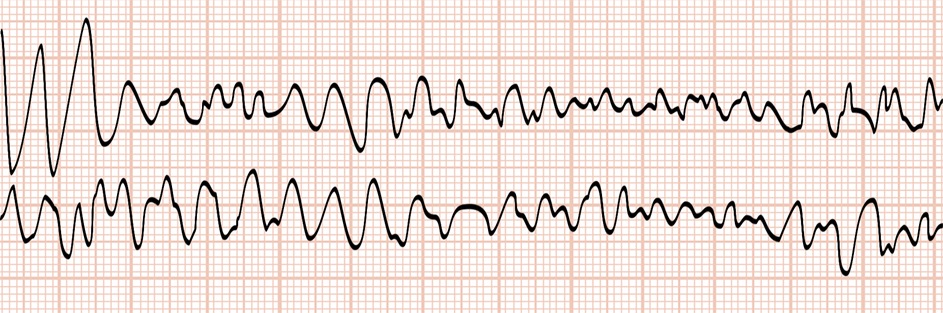

| Abb. 1 |

| Kammertachykardie (= ventrikuläre Tachykardie = VT) |

Die gefährlichen Herzrhythmusstörungen (siehe eBook über Herzrhythmusstörungen) führen zum Zusammenbruch des Kreislaufs:

Es handelt sich um krankhaft schnelle Herzschläge, sogenannte Kammertachykardien, die das Herz mit einer Frequenz von 150 – 300 Schlägen pro Minute schlagen lassen (Abb. 1).

|

| Abb. 2 |

| Kammerflimmern: Es gibt keine regelmäßigen Herzschläge mehr |

Dieses Herzrasen geht oft innerhalb von Sekunden bis Minuten in eine völlig ungeordnete elektrische Erregung über, das sogenannte Kammerflimmern (Abb. 2).

Hier zuckt jede Herzmuskelzelle alleine für sich, sie arbeiten nicht mehr aufeinander abgestimmt. Daher können die Hauptkammern nicht mehr arbeiten und nicht mehr pumpen. Der Kreislauf bricht zusammen, die Gehirnfunktion erlischt. Nur ein Elektroschock kann das Herz nun wieder in den richtigen Rhythmus zwingen.

|

| Abb. 3 |

Dieser Schock kann durch externe Geräte (Defibrillatoren) abgegeben werden (siehe auch eBook über Elektroschockbehandlungen des Herzens). In jeder Krankenhausabteilung gibt es solche Geräte und auch allen Rettungswagen und Notärzten stehen solche Geräte zur Verfügung.

Weil diese Geräte nur von Notfallsanitätern und Notärzten eingesetzt werden können und es Zeit braucht, bis diese Personen am Ort des Notfalls eingetroffen sind hat man Geräte entwickelt, die nicht nur in Kliniken, sondern auch in Flugzeugen, Flughäfen und anderen öffentlichen Plätzen zur Verfügung stehen und so gebaut sind, daß auch medizinische Laien sie einsetzen können (Abb. 3).

Dies spart wertvolle Zeit.

|

| Abb. 4 |

Und dann gibt es den Defi, der gefährdeten Patienten eingesetzt wird und der den Elektroschock „von innen“ an das Herz abgibt (Abb. 4).

Aufbau eines implantierbaren Defibrillators

Der Defibrillator besteht aus verschiedenen Komponenten:

- Ein elektronisches System als Herzstück des Gerätes.

Es erhält über Elektroden elektrische (EKG-) Informationen über den Herzrhythmus, speichert diese EKGs und analysiert den Rhythmus.

Aufgrund seiner Programmierung kann es gefährliche Herzrhythmusstörungen wie Kammerflattern und Kammerflimmern erkennen und darüber entscheiden, wie diese Rhythmusstörung behandelt werden muß (mit einer „Überstimulation oder einer Defibrillation (siehe unter Arbeitsweise des Gerätes).

- Eine weitere elektronische Einheit („Spule“), die den Elektroschock abgibt, wenn das o.g. elektronische System eine gefährliche Herzrhythmusstörung erkannt hat,

- Ein Herzschrittmacher, der einsetzt, wenn das Herz (z.B. nach Abgabe eines Elektroschocks) zu langsam schlägt (siehe eBook über Herzschrittmacher),

- Eine Batterie, die den Strom für den Elektroschock und die Versorgung der elektronischen Einheiten liefert und

- Kabel (= Elektroden), die über eine Vene ins Herz eingeführt werden und die dafür sorgen, daß der Elektroschock direkt an das Herz abgegeben wird und über die die elektrischen Herzinpulse zur Steuerung des Schrittmachers übertragen werden.

|

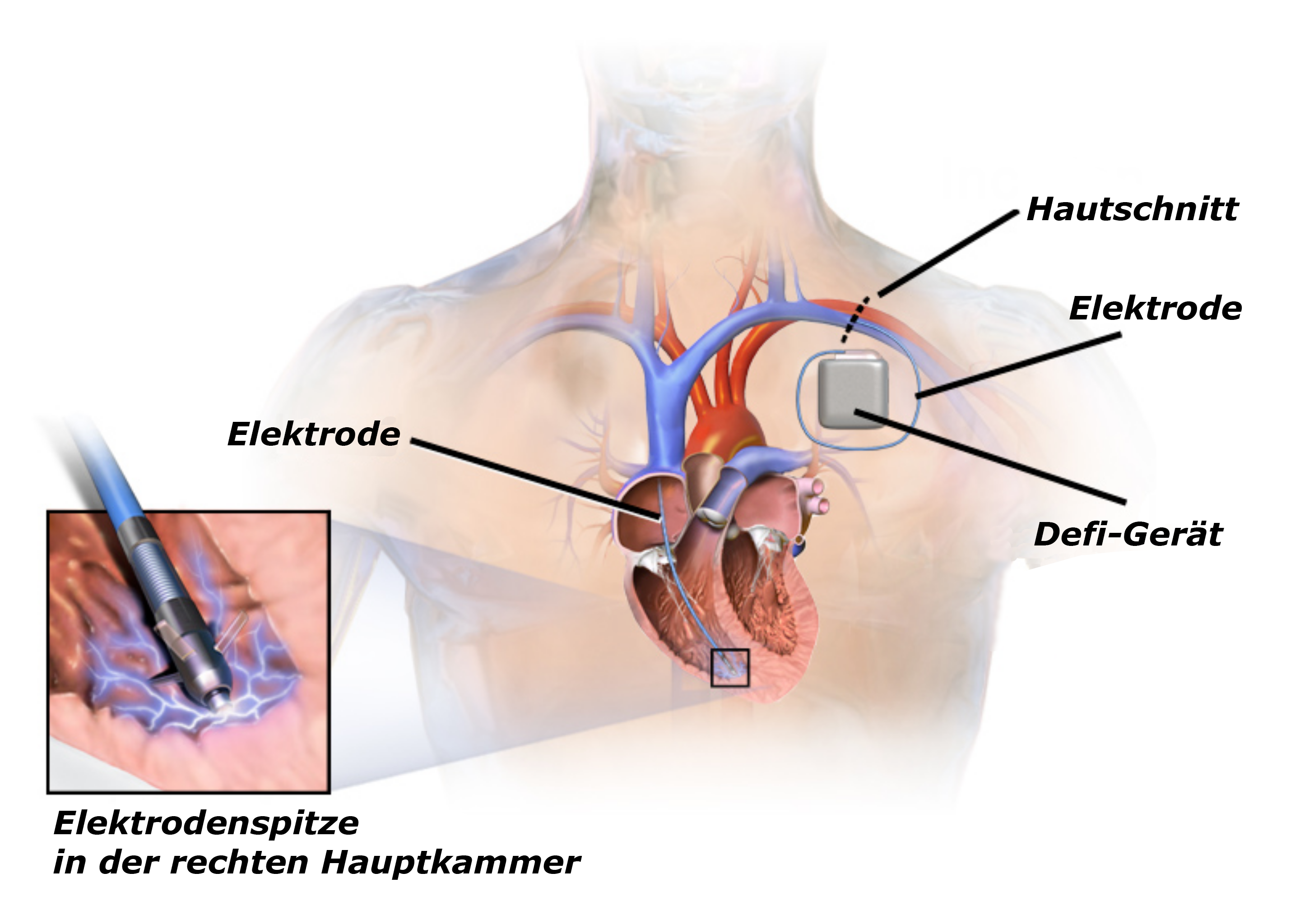

| Abb. 5 |

Alle diese Bestandteile werden in ein Gehäuse eingebaut (Abb. 5).

|

| Abb. 6 |

| Nach: Blausen.com staff (2014). "Medical gallery of Blausen Medical 2014". WikiJournal of Medicine 1 (2). DOI:10.15347/wjm/2014.010. ISSN 2002-4436. |

Dieses Gerät wird in der Regel unter die Haut im Bereich der Brustmuskulatur eingesetzt.

In Abb. 6 sehen Sie schematisch den Aufbau eines implantierbaren Defibrillators.

Je nach Diagnose stehen unterschiedliche Geräte zur Verfügung:

- Als Standard der heutigen Defibrillator-Therapie gilt der Einkammer-Defibrillator.

Er besteht aus den o.g. Komponenten und ist über eine Elektrode mit dem Herzen verbunden.

- Der Zweikammer-Defibrillator kann alles tun, was ein Einkammer-Defibrillator auch kann. Bei diesen Geräten werden aber 2 Elektroden mit dem Herzen verbunden:

Die eine Elektrode wird im rechten Vorhofs plaziert, die 2. Elektrode in der rechten Herzkammer.

Über diese 2. Elektrode im Vorhof kann das Gerät Vorhofflimmern (das aus den Vorkammern kommt) von Kammerflimmern unterscheiden. Damit erspart dieses Gerät Patienten, die zusätzlich unter Vorhofflimmern leiden, unnötige Schockabgaben. Dies ist aber nicht immer zuverlässig möglich, weshalb die Herstellerfirmen der Defis an Verbesserungen arbeiten, um überflüssige ICD-Entladungen noch weiter zu verringern.

- Der biventrikuläre Defibrillator: Bei einem Teil der Patienten mit schwerer Herzschwäche liegt eine Störung der elektrische Erregungsausbreitung im Herzen vor. In diesen Fällen ist das Zusammenspiel zwischen Vor- und Hauptkammern und auch zwischen den beiden Hauptkammern gestört, was zu einer Verminderung der Pumpleistung des Herzens führt.

- Bei einem biventrikulären Defibrillator sind beide Hauptkammern des Herzens mit jeweils 1 Elektroden verbunden. Über diese beiden Elektroden werden beide Hauptkammern in einer bestimmten zeitlichen Abfolge elektrisch stimulieren und zum Schlagen angeregt, sodaß es sich eigentlich um einen biventrikulären Schrittmacher handelt.

- Durch seine Arbeitsweise wird die Pumpleistung des Herzens verbessert.

- Weil in diese Geräte aber noch eine Elektroschock-Einheit eingebaut ist schützen diese Geräte durch die Möglichkeit zur Schockabgabe auch vor dem Kammerflimmern.

- Der Einbau dieses Gerätes ist technisch schwierig und stellt große Ansprüche an die behandelnden Ärzte und ihr Team.

Lebensdauer eines Defibrillators

Die Batterie eines Defibrillators hat eine Funktionsdauer von 5 - 10 Jahren.

Die Haltbarkeit hängt dabei von der Stärke und der Häufigkeit der abgegebenen Schocks ab.

Eine Erschöpfung der Batterien zeigt das Gerät frühzeitig an. Dann muß der Generator in einer Operation ausgetauscht werden.

Arbeitsweise des Gerätes

Über seine Elektrode werden dem Gerät die elektrischen Aktivitäten des Herzens übermittelt. Die Elektronik des Gerätes analysiert diese Aktivitäten und kann feststellen, wann eine gefährliche Rhythmusstörung (Kammerflattern oder Kammerflimmern) vorliegt.

Je nachdem, welche Herzrhythmusstörung erkannt wurde, reagiert das Gerät in 2 verschiedenen Weisen:

- Kammerflimmern: In diesem Fall veranlaßt das Gerät den Aufbau einer hohen elektrischen Spannung und gibt diese als elektrischen (Gleichstrom-) Schockimpuls an das Herz ab = Defibrillation).

Dieser Impuls wird durch dieselbe Elektrode an das Herz geleitet, über den zuvor die elektrischen Aktivitäten des Herzens an das Gerät geleitet wurden. Dieser Impuls ist es dann schließlich, der den regulären Herzrhythmus wiederherstellt.

Die dazu benötigte Energie liegt zwischen 3 – 25 Joule.

Moderne Defibrillatoren verfügen über eine Technik, die die Stärke des Elektroschocks auf die Bedürfnisse des einzelnen Patienten abstimmen kann. Außerdem speichert die Elektronik des Defibrillators durch einen eingebauten EKG-Speicher alle Rhythmusstörungen.

- Kammerflattern: Bei dieser Rhythmusstörung arbeitet das Herz z.T. extrem schnell, aber noch mehr oder weniger regelmäßig.

Solche Herzrhythmusstörungen verursachen in der Regel Beschwerden wie Schwindel, Beinahe-Ohnmacht oder sogar eine richtige Ohnmacht. Kammerflattern geht in den meisten Fällen nach kurzer Zeit in Kammerflimmern über.

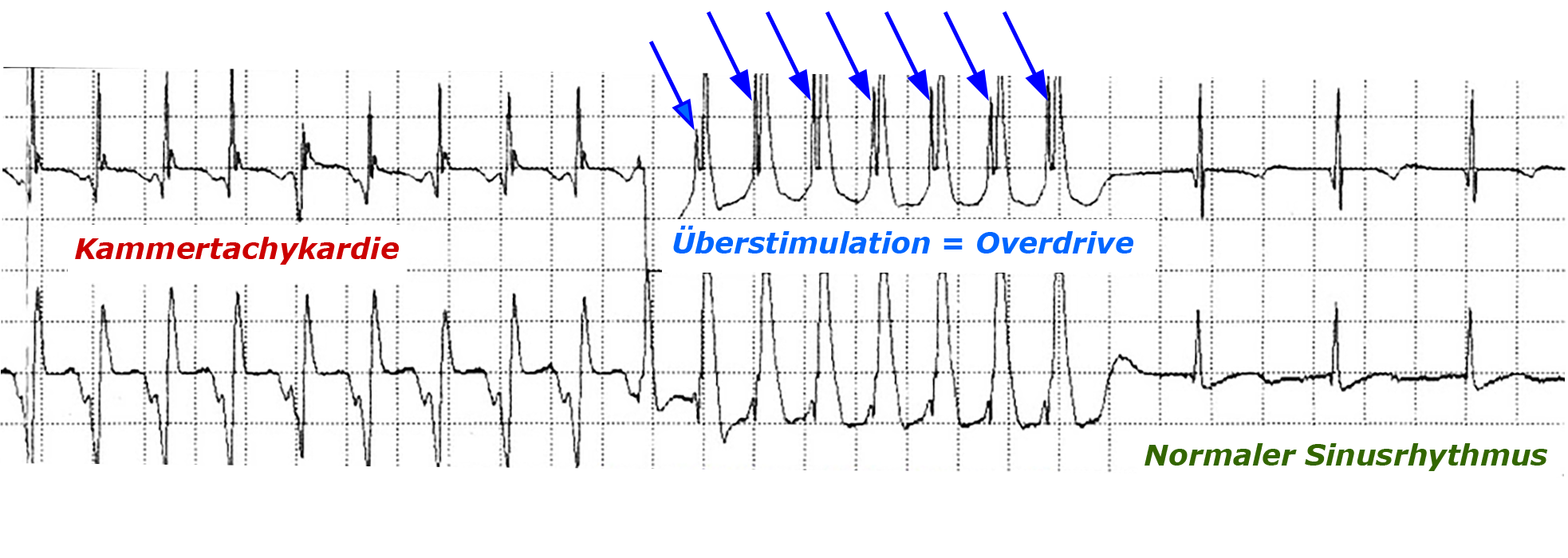

Abb. 7 Rasender Herzschlag (= Kammertachykardie) mit Überstimulation durch den AICD (= Overdrive) In Fällen von Kammerflattern reagiert das Gerät mit dem sogenannten Overdrive (Abb. 7). Das bedeutet, daß es das Kammerrasen durch noch schnellere Impulse „einfängt“, d.h. daß das Herz jetzt durch das Gerät zu noch schnelleren Aktionen als das Kammerflattern veranlaßt wird. Werden diese Stimulationen des Gerätes plötzlich abgeschaltet sollte das Herz wieder in seinem normalen Rhythmus schlagen (siehe Abb. 7).

Abb. 8 Wenn das gelingt, wird die Rhythmusstörung beendet und dem Patienten bleibt der Elektroschock erspart.

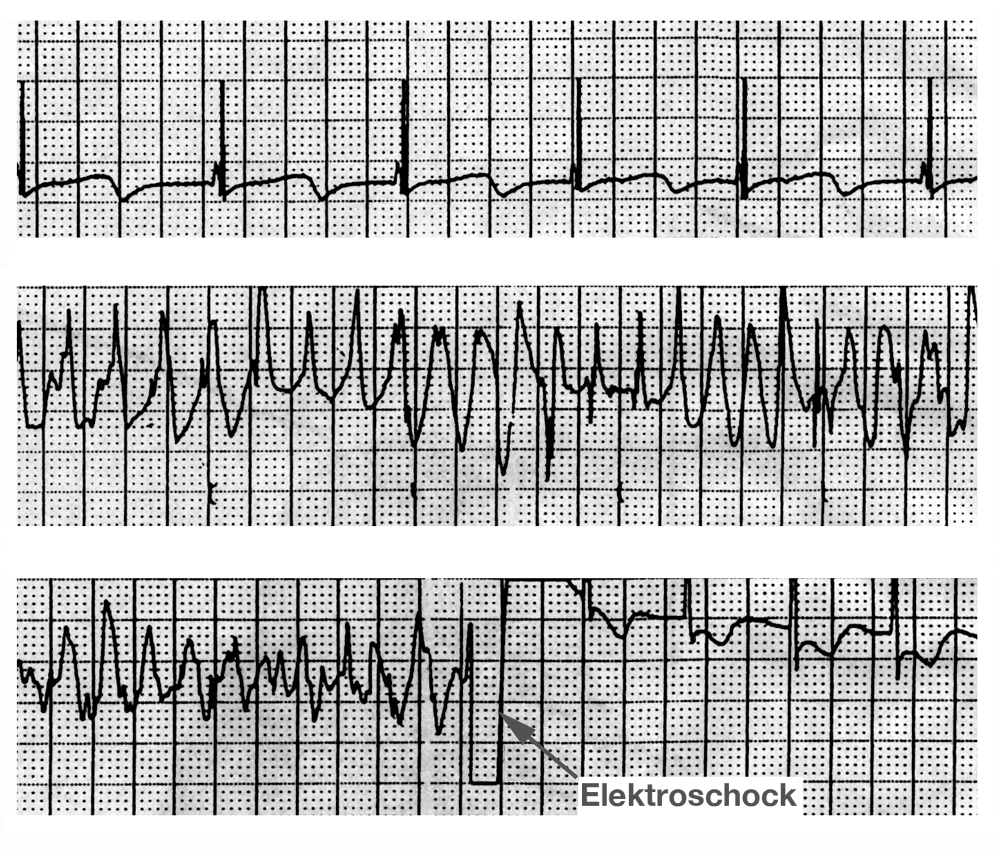

Gelingt die Unterbrechung nicht, dann folgt automatisch die Abgabe des Elektroschocks, d.h. eine Defibrillation, der die Herzrhythmusstörung dann beendet (Abb. 8).

Weil sich das elektrische System des Herzens nach der Abgabe eines Elektroschocks erst wieder erholen muß ist der Herzschlag zunächst oft sehr langsam. Das ist der Grund, weshalb die Geräte einen Herzschrittmacher eingebaut haben, der dies verhindert.

Für welche Patienten?

Seit 1980 der erste Defibrillator eingesetzt wurde, hat die medizinische Forschung erhebliche Fortschritte gemacht, sodaß diejenigen Patienten, die von einer Defi-Implantation profitieren ziemlich genau identifiziert werden können. Man unterscheidet 2 Gründe, um einen AICD zu implantieren: Einen primären und einen sekundären Grund:

- Ein primärer Grund (= Primärprävention) liegt vor, wenn man das Gerät vorsorglich einbaut.

Dies betrifft Menschen, bei denen bislang (noch) keine lebensgefährliche oder tödliche Herzrhythmusstörung (Kammerflattern oder Kammerflimmern) aufgetreten ist, bei denen man aber aufgrund ihrer Herzkrankheit mit dem Auftreten solcher Herzrhythmusstörungen rechnen muß. Dies betrifft die folgenden Patienten:

- Ausgeprägte Herzschwäche (Auswurf des linken Ventrikels 30% und weniger) bei Menschen nach einem Herzinfarkt oder infolge einer Herzmuskelschwäche

- Bestimmte angeborene Herzkrankheiten, bei denen mit dem gehäuften Auftreten schwerer oder sogar tödlicher Herzrhythmusstörungen gerechnet werden muß, z.B. bei arrhythmogener rechtsventrikulärer Kardiomyopathie oder dem BRUGADA-Syndrom. Sie auch eBook über elektrische Herzerkrankungen.

- Patienten, die auf eine Herztransplantation warten haben ein hohes Risiko, am plötzlichen Herztod zu sterben. Auch bei diesen Menschen kann vorsorglich und dem plötzlichen Herztod vorbeugend, ein AICD eingepflanzt werden.

- Ein sekundärer Grund (= Sekundärprävention) betrifft Menschen, die schon einmal eine der beiden o.g. Rhythmusstörungen gehabt und überstanden hat. Dies sind:

- Patienten, die einen Herz-Kreislauf-Stillstand überlebt haben, der durch Kammerflimmern verursacht wurde,

- Patienten mit Herzrasen (Kammerflattern), das zu einer Beeinträchtigung der Herzleistung, das heißt zu Herzschwäche, zur Bewusstlosigkeit (Synkope) oder zu einer Benommenheit (Präsynkope) geführt hat.

- Patienten, die schon einmal ohnmächtig geworden sind, bei denen die Ursache dieser Bewusstlosigkeit nicht geklärt werden konnte, bei denen aber bei einer elektrophysiologischen Untersuchung Kammerflattern oder Kammerflimmern ausgelöst werden kann.

Die Frage, welche Patienten einen Defi erhalten sollten und bei welchen diese Therapie nicht sinnvoll ist wird laufend weiter erforscht. Daher ist es durchaus möglich, daß die Liste der Patienten, die ich oben erwähnt habe, in Zukunft noch erweitert wird.

Für welche Patienten nicht

Ein AICD wird nicht eingepflanzt, wenn die Gründe für die Herzrhythmusstörung behoben werden können, z.B.: bei Patienten mit:

- niedrigem Kaliumspiegel im Blut (Kalium ist ein wichtiges Blutsalz) oder einer schweren Entgleisung des Blutspiegels anderer Blutsalze (= Elektrolyt-Entgleisung)

- Herzstillstand während eines frischen Herzinfarkts oder bei einem schweren Angina pectoris-Anfalls oder

- Herzstillstand während einer Blutvergiftung des Körpers mit Bakterien (Sepsis).

In diesen Fällen muß die Grundkrankheit, die die Herzrhythmusstörung ausgelöst hat, behandelt werden.

Implantation

Im Krankenhaus

In der Regel werden Herzschrittmacher im Krankenhaus eingepflanzt.

Dabei ist es von ausschlaggebender Bedeutung, daß die Klinik, in der Defi von Kardiologen eingepflanzt werden, hierzu auch geeignet und qualifiziert ist. Von der Lektüre bestimmter Illustrierter („Wer sind die besten Kliniken zur Defi-Implantation?“) kann ich nur abraten, denn diese Zeitschriften werden von den Ärzten, die hier genannt werden sollen oft selber bezahlt. Man sollte am besten den Hausarzt und Kardiologen fragen, denn diese Ärzte sehen viele Patienten, denen Defis (oder auch Schrittmacher) implantiert wurden und sie haben eine gute Übersicht darüber, in welche Klinik er guten Gewissens empfehlen kann.

Voraussetzungen für das Einsetzen eines Defibrillators sind einige Untersuchungen, die kurz nach Aufnahme ins Krankenhaus durchgeführt werden:

- Blutuntersuchungen (Hämoglobin ( roter Blutfarbstoff, dient als Sauerstoffträger im Blut), Nierenfunktion, Blutzuckerspiegel und Langzeit-Blutzuckerwert HBA1c

- EKG

- Echokardiographie

- Röntgenaufnahme des Brustkorbs

- Herzkatheteruntersuchung, mit der der Zustand der Herzkranzgefäße und die Herzleistung untersucht wird und

- evtl. eine elektrophysiologische Untersuchung. Dabei handelt es sich um eine spezielle Form der Herzkatheteruntersuchung, bei der die elektrische Arbeitsweise des Herzens genau untersucht werden kann. Sie gibt Informationen über die Art der Rhythmusstörung und wie sie am besten behandelt werden kann.

Wichtig ist auch eine Unterbrechung der Therapie mit gerinnungshemmenden Medikamenten wie z.B. Marcumar®, Eliquis® oder Xarelto® für eine kurze Zeit vor der Operation.

Natürlich müssen die Patienten vor der Operation für mindestens 4 Stunden nüchtern sein.

Wenn nicht schon zuvor eine kleine Nadel in eine Armvene für eine Infusion oder die evtl. notwendige Gabe von Medikamenten gelegt worden ist wird dies unmittelbar vor der Operation nachgeholt.

Durch diese Nadel erhält man ein Medikament, damit man sich etwas entspannen können. Bis auf den kurzen Zeitraum, in dem geprüft wird, ob der AICD die Herzrhythmusstörung wirksam und effektiv beenden kann (AICD-Testung, siehe unten) schläft der Patient während der Operation nicht.

Oftmals wird man auch ein Antibiotikum bekommen (Penicillin), um eine Infektion des Schrittmachers und der Elektroden zu verhindern. All dies erfolgt im Vorraum zum Operationssaal.

Im Operationssaal selber wird der Patient an 3 Meßsysteme angeschlossen:

- EKG: Mit mehreren kleinen Elektroden, die auf die Brustwand aufgeklebt werden kann der Herzschlag während der gesamten Operation auf einem Monitor angezeigt werden.

- Blutdruckmanschette: Wie man dies von jeder Blutdruckmessung beim Arzt oder in der Apotheke kennt wird eine Blutdruckmanschette um den Oberarm gelegt, damit während der gesamten Operation automatisch der Blutdruck gemessen werden kann.

- Oxymeter: Dabei handelt es sich um ein kleines Gerät, daß ähnlich wie ein Fingerhut über einen Finger gesteckt wird. Über dieses Gerät wird laufend gemessen, wie hoch der Sauerstoffgehalt des Blutes ist.

EKG, Blutdruck und Sauerstoffgehalt des Blutes werden während der gesamten Operation an Monitoren angezeigt und von den Ärzten und Schwestern laufend überwacht.

Die Operation wird in lokaler Betäubung durchgeführt.

Zunächst wird die Haut über der Stelle, an der der Defibrillator eingepflanzt werden wird, rasiert und mit desinfizierenden Flüssigkeiten abgewaschen. Meistens handelt es sich bei der Implantationsgegend um eine Region unterhalb des rechten oder linken Schlüsselbeins.

Weil die Implantation des Gerätes unter absolut sterilen Bedingungen erfolgen muß wird der Patient danach von Kopf bis Fuß mit sterilen Tüchern abgedeckt. Diese Tücher haben nur an der Implantationsstelle einen Ausschnitt, durch den der Chirurg arbeiten kann. Der Kopf bleibt frei und wird natürlich nicht zugedeckt.

Danach wird hier das Betäubungsmittel unter die Haut gespritzt. Diese Einspritzung des Betäubungsmittels ist zu Beginn etwas unangenehm. Man verspürt den Einstich und die Gabe des Medikaments als ein Brennen unter der Haut. Von der eigentlichen Operation verspürt man nicht mehr viel, der Eingriff ist nicht schmerzhaft.

An der betäubten Stelle wird der Arzt nun einen Hautschnitt setzen, der etwa 5 – 7 cm lang ist.

Durch diesen Schnitt wird er eine Vene suchen, d.h. ein Gefäß, das Blut zum Herzen hinführt.

Diese Vene wird er eröffnen, wobei er dafür sorgt, daß es aus dem geöffneten Gefäß nicht blutet.

Durch die Vene werden dann die 1 oder 2 Elektroden in Richtung auf das Herz vorgeschoben.

Den „Gang“ der Elektroden durch die Gefäße verspürt man nicht, denn die Blutgefäße sind an ihrer Innenseite taub, weil es dort keine Nerven gibt.

Wenn die Elektrode in die Vene eingeführt wird kann der Arzt den Weg der Elektrode mit Hilfe eines steril abgedeckten Röntgenapparat verfolgen und kann sie so steuern, daß sie an den richtigen Stellen im Herzen ankommen...............